У «Розы и Червя» есть недостатки (даже много, если правду говорить), но есть у неё и неоспоримые достоинства (помимо того, что это чуть ли не единственный пример современной научной фантастики на русском языке). Например, она ставит вопросы и заставляет искать на них ответы.

Если мы поглядим вокруг, то увидим, что есть две конкурирующие идеи развития социумов: унификационный и индивидуалистический.

И первый социум в целом тупее второго.

Это менее удачный вариант; более предсказуемый и управляемый, но менее удачный.

Унификационный принцип = доктрина порядка. Индивидуалистический = доктрина хаоса, поскольку умные особи менее предсказуемы, менее управляемы. Но группа, состоящая из умных особей, в конечном эволюционном счёте более успешна.

Возможно, стоит говорить о том, что для более простых существ (коллективные насекомые, например) унификационный принцип социума более эффективен, он позволяет им успешно выживать. Но мы не знаем, позволит это им вырастить себе разум.

Может ли разум быть создан на базе унификационного социума? Вот где-то здесь лежит то, что опровергает принцип, утверждаемый Робертом в «Розе и Черве».

Слишком сложные системы, принимая на вооружение унификационный принцип, не поднимаются на следующую ступень, а проигрывают гонку с Зеркальной королевой. Т.е. это деградация. Они становятся неэффективными. Они не могут развиваться сами из себя, поскольку внутри них исчезают противоречия, дающие основу для эволюции.

Тогда они должны развиваться, только пожирая ресурсы изнутри. Например, подпитываясь за счёт импульса развития других разумных видов.

Это однозначно объясняет, с чего эти коллективно-композитные инопланетяне захотели захватить Землю. (По правде, мотивация захвата Земли инопланетянами — самая сложная часть с такого рода сюжета. Потому что никаких объективных причин для этого нет и быть не может; космос — это вам не жалкие территориальные споры двух баронов в 1257 году нашей эры.)

Они пошли на Землю, чтобы сожрать нашу пассионарность, пока она ещё была в наличии. Причём они не могли сожрать вид, который слишком пассионарен, они не могут такой переварить. Поэтому для начала они слегка приглушили развитие — до съедобного уровня.

Вот что я думаю по этому поводу. 😊

Легко догадаться, что сама я считаю, что система всегда выигрывает, если её отдельные элементы умнее отдельных элементов другой системы; и связи между разумными элементами более сложные, разнообразные, а значит и эволюционно эффективные. В общем, я всегда топлю за доктрину хаоса.

Метка: книги

Мясо и летний полдень

И.С., автор крепких, но не выдающихся детективов на кулинарную тематику («Однажды на парижской кухне», «Яйца-пашот в разрезе», «Континентальный завтрак для джентльмена») в этот раз решил ступить на иную стезю. Сложно подобрать точное определение жанру повести «Смерть всухомятку», тут и детектив, и сатира, и саспиенс, но одно можно сказать наверняка: этот текст всегда не то, чем кажется.

История начинается типично для И.С., его любимый протагонист, усатый герой-детектив Мальком Мэллоун приезжает в гости к старому знакомому, шефу Иву-Жану Лурье (с ним мы уже встречались в истории про ту самую парижскую кухню — место, где пересеклись дорожки высокой кухни, тайного общества кандаулезистов и Моссада). В этот раз Лурье, кажется, ни в какие истории не влипал, однако ему угрожают: таинственные фигуры в тёмном трико роняют кружевные платочки в кровавых пятнах; консьерж-экстрасенс замогильным голосом передаёт послания от друзей детства Лурье; а в почтовых ящиках — и настоящем, для счетов и рекламных брошюр, и в электроном то и дело мелькают недвусмысленные угрозы о раскрытии некой давней тайны.

Наконец, шантажист присылает чёткие указания: миллион евро в крупных купюрах следует спрятать в кустах за могильным памятником Виктора Гюго (то, что прах Гюго покоится в Пантеоне, И.С. игнорирует). Разумеется, Мэллоун устраивает шантажисту ловушку. И, разумеется же, попадает в неё сам.

После головокружительной погони, где преследователь и добыча несколько раз меняются местами, а среди участников появляются и сам Мэллоун, и красные ниндзя, и голем из частей тел, и даже робот-убийца, детектив оказывается в знаменитых парижских катакомбах, да ещё там, где не ступала нога обычного туриста. По узким туннелям, минуя склепы и горящие подземные озёра бензина (именно так) он попадает на адскую кухню, тёмное отражение кухни Лурье: то же расположение мебели, та же планировка, вот только всё говорит о том, что единственный продукт, который здесь готовят, — человеческое мясо. И более того, все члены тайного клуба каннибалов, кроме шеф-повара, находятся тут же — мертвы, судя по перегибу туловища назад (да-да), отравлены цианидом.

Вы уже догадались, кто же был шефом на зловещей кухне, а Мэллоун узнаёт это спустя две страницы, когда взрыв газа в плите временно (как мы все надеемся), ослепляет его, и последним, что видит детектив, становится лицо его друга Лурье…

Всё это действо занимает едва ли треть книги, а после вспышки внезапно начинается совсем другое кино.

Мы, как и Мэллоун, находимся во тьме. Как будто мало было тьмы средневековых туннелей, так теперь детектив ослеп и окружён лишь звуками. Слух, обоняние, тактильные ощущение — описывая это, И.С. создаёт полотно странной истории, где в сухой, гулкой, шепчущей тьме царит вкрадчивый голос Лурье, дающий обещания, требующий и рассказывающий — и это совершенно неожиданно — историю юной любви и разлуки.

Лурье обещает, что выведет Мэллоуна наверх, если тот поможет ему в одном деле. У детектива нет особого выбора: на ощупь из катакомб он не выберется, оставшись один, неизбежно погибнет. Он должен следовать за Лурье, обмотав вокруг запястья конец шнура — второй конец, конечно же, привязан к самому шефу-каннибалу. Довериться тому, кто вызывает безотчётное отвращение, существу без совести, жалости и чести. И постараться, чтобы это доверие не превратилось в преданность.

А Лурье, пробираясь по туннелям, говорит и говорит: о первой и единственной своей любви, знаменитой актрисе Иржен Ирдо… хотя когда-то её звали просто Мари Пату, она и Лурье выросли вместе в небольшой деревеньке на юге; во времена, когда по парижским улицам шествовала студенческая революция, Мари и Ив-Жан обрывали зелёные сливы в соседском саду.

Вместе же они прибыли в Париж в надежде на прекрасное будущее. Обитали в каких-то мансардах и полуподвалах, перебивались с хлеба на крыс, ища себя; согревали друг друга — телесно и духовно. В целом сами события этой истории наводят на мысль, что знания о человеческих отношениях И.С. получал, в основном, из плохих сентиментальных романов. Но внезапно над свойственным ему, его текстам нелепым сюжетом поднимается росток тонкого лиризма. Тьма, шорохи, голос — и в голосе этом звучит неподдельная человеческая боль, а ещё усталость. Лурье говорит, что хочет приготовить последнее своё блюдо. Он произносит пафосные, но вызывающие доверие слова о том, что быть знаменитым — это значит поедать других, если не реально, так фигурально. Он рассказывает, как погибла их с Мари любовь, а из неё, из этого умершего чувства родилась Иржен Ирдо.

И с этого момента автор явно начинает метаться между описаниями странствий в туннелях, эпизодических встреч с его удивительными обитателями, с каждым из которых Лурье как будто знаком (половина приключений, как минимум, — результат галлюцинаций Мээлоуна из-за блюд от шеф-повара, которыми каннибал потчует своего невольного союзника), и пронзительным лиризмом истории о погибшей любви.

Неожиданно И.С. выдаёт высокую ноту, как будто полжизни готовился к этому моменту. Он заявляет, что тоже может быть писателем (только бо́льшую часть времени — не хочет). По крайней мере, он вполне способен соткать из звуков, холода и смутных ощущений страшную истину, подвести к ней читателя так, что тому останется сделать лишь один маленький шажок, самому произнести, что в обществе мы все поедаем друг друга. И разве не честнее из нас те, кто не маскируют это никак, а прямо заявляют о своей людоедской сути?

В конце концов, Мэллоун обретает зрение — а возможно и прозрение, но остаётся с Лурье. То ли это стокгольмский синдром, то ли нечто большее. В его внутреннем монологе появляется тема цепочки пожираний: общество сломало и пожрало Мари, превратив её в хищницу; Мари сожрала душу Лурье; Ив-Жан, в свою очередь, нашёл единственный способ превратить цепочку в окружность — есть тех, кто всё это начал. Мэллоун спрашивает сам себя: какое наказание заслуживает Лурье? Есть ли что-то большее, чем смертная казнь? А ведь шеф так и так собирается проститься с жизнью.

Последняя треть книги непохожа ни на что вообще. Это описание жизни сонного южного французского городка (причём кажущееся достоверным, как будто И.С. делится отпускными впечатлениями; в общем, похоже на зарисовки с натуры), куда прибывают два друга, немолодых, но очень хорошо воспитанных месьё, пусть один и смахивает на англичанина. Четыре месяца месьё просто живут тут: прогуливаются, разговаривают, здороваются с горожанами. Они ждут приезда знаменитейшей местной уроженки, великой актрисы Иржен Ирдо. Именно на своей родине она обещала отпраздновать пятидесятилетний юбилей. И никого особо не удивляет, когда один из приезжих месьё предлагает на праздник подать прекрасное мясное рагу…

Мы ещё видим глазами Мэллоуна, как Иржен Ирдо с земляками поедает тело Лурье, завершая, таким образом, давно начатый процесс. И то, как Мэллоун описывает происходящее: томный летний день, жаркое солнце, узоры листьев, короткие тени, белые зонты, белые скатерти, немолодая, но всё ещё безумно притягательная женщина, аккуратно пережёвывающая кусочек сладкого мяса, всё невольно наводит на мысль, что в каком-то смысле Лурье не умер. Идеи его и дела будут жить.

И неудивительна потому единственная сцена эпилога: Мальком Мэллоун посреди полуразрушенной тёмной кухни в парижских катакомбах озирается с задумчивым выражением на лице.

Маргарет Этвуд, ч. 2

2004 год

«Орикс и Коростель» / «Oryx and Crake», 2003, рос. изд. 2004

Новый роман Маргарет Этвуд — ещё одна эсхатологическая история, в этот раз — более чем вероятная. Это будущее — мир, в котором получили завершение тенденции нынешнего времени.

Человечество пожрало само себя: возрастающее расслоение общества (уже близок призрак морлоков), бездуховность, мутирующие вирусные штаммы, генные эксперименты, промышленность и наука, производящие только средства для омоложения, похудания и роста волос… Колёса жизни вертятся вхолостую, развитие остановилось, нет ни прогресса, ни регресса — нет никакого движения: мир застыл и, похоже, застыл на краю. Это то, чем всё закончится. Катастрофа неминуема, и вопрос теперь только в том, какую она примет форма.

У Этвуд проводником Конца Света оказывается Коростель, «безумный учёный», ничем, однако, не напоминающий своих классических предшественников, начиная с доктора Франкенштейна. В мире, где останутся только Дети Коростеля, Дети Орикс и Ужасный Снежный Человек — там всё будет по-другому — там не будет почти ничего.

Идея и композиция романа наводят на мысль о «Галапогосах» Курта Виннегута; однако, несмотря на очевидность параллелей, различны позиции авторов. Если в репликах «наблюдателя» в романе Виннегута постоянно будто бы звучит: «Гляньте, как всё стало замечательно», — а слышится авторское: «Читатель, неужели ты хочешь, чтобы всё так и закончилось?»; то у Этвуд, которая изначально заводит мир в тупик развития, где деяние Коростеля выглядит эвтаназией, «наблюдатель», описывая новое племя, искренне называет его прекрасным. Оно действительно совершенно, идеально приспособлено для выживания в новом мире — таким его создал Коростель. Более того, он сделал всё, чтобы лишить своих «детей» необходимости приспособляться, влюбляться, поклоняться природе — то есть необходимости создавать вторую цивилизацию. Только одно осталось, что могло бы их изменить, осколок прошлого — Снежный человек. Недооценил ли Коростель своего друга, или и это входило в его гениальный план? Я больше верю во второё, ведь «Коростель предусмотрел всё».

Книга вышла красивая и, как водится, страшная, в частности, очень уже большой вероятностью описываемого в ней будущего. А если учесть, что Коростеля в нужный момент может под рукой и не оказаться… страшно и обидно.

Коростель, Снежный человек и Орикс — очевидно, три персонажа, воплощающие в себе результат истории человечества, «разбитое корыто»: обезумевшую науку, обанкротившееся искусство и продажную любовь. Этвуд не зря выбирает самого жалкого из троих, чтобы взвалить на его плечи не только заботу о «новом племени», но и ответственность окончательного решения судьбы человечества.

«По привычке он смотрит на часы; они показывают ему пустой циферблат.

Час ноль, думает Снежный человек. Время идти».

Время идти, господа».

06.12.2007

Послесловие: базовый комплект

А не то кто-нибудь «пойдёт» за вас, да…

Три составляющих нового мира: I= IV, II=III и V. Коростель, пусть и безумен, но только таким может быть Демиург. А Орикс? С её жизненной историей — и всегда: «Почему ты думаешь о людях только плохо, Джимми?». Орикс — маленькая модель изнасилованного мира, всегда хранящего ещё один шанс на выживание, жизнь вечна, что бы с ней не делали. И Снежный Человек — родоначальник всех мифов нового мира, светоч знаний, наполняющий души детей Коростеля и детей Орикс тем, что делает людей людьми. Всё повторится снова.

«Бежевые брюки Коростеля были заляпаны кровью. В правой руке — обычный перочинный нож, с двумя лезвиями, пилочкой для ногтей, штопором и ножницами. Другой рукой Коростель обнимал Орикс: она будто уснула, уткнулась лицом в грудь, вдоль спины — длинная коса с розовой лентой.

Пока Джимми смотрел, не веря своим глазам, Коростель перекинул Орикс на левую руку. Посмотрел на Джимми, прямо в глаза, без улыбки.

— Я на тебя рассчитываю, — сказал он. А потом перерезал ей горло.

Джимми его застрелил».

Жизнь вечна, что бы с ней ни делали. И на нашем пепле вырастут цветы.

О Джимми, ты был такой забавный. Орикс,

Не подведи меня. Коростель

Время идти. и Снежный человек.

Может быть, действительно, есть какой-то высший смысл в этом странной троичной схеме — схеме перехода на новый виток, от смерти в новую жизнь мира.

04.07.2018

Между первой книгой и второй-третьей для меня прошло десять лет. Я начала читать вторую и поняла, что не помню деталей. И обязательно нужно перечитать первую.

Десять лет… Ничто в «Орикс и Коростеле» не работает так, как написано. Мир так не работает, люди так не работают, общество так не работает. Что-то уже изменилось, что-то просто не могло оказаться таким, каким оно описано.

Я не перестала её любить, просто из фантастики переместила в разряд фантасмагорий, как и «Рассказ служанки».

В главном «Орикс и Коростель» остаётся такой же, какой и была: удивительное ощущение грусти, обновления и величия безумия.

В этом она совсем не похожа на следующие две. Там никакого величия безумия.

Вторая книга стала разочарованием. В ней слишком много вот этого: необходимости подтянуть нити, вывернуть вещи из первой книги так, чтобы они сопрягались с новыми трактовками; она перечёркивает и уничтожает удивительное ощущение от идеи бесконечности и преемственности, от созидания нового, которое было в первой. Я бы не стала так поступать со своими героями.

В ней так же есть решения, которые откровенно неудачны, например Крапивник как рассказчица. Самый недостоверный нарратор за всю литературную карьеру Этвуд. Это только мои ощущения, конечно, но вот они есть и откуда-то взялись.

В ней есть очень грустная вещь: взгляд, которым пожилые люди смотрят на очень молодых. Я не знаю, когда Этвуд приобрела этот взгляд. Это тот кошмар, в который я боюсь оказаться однажды: забыть, какой я была, потеряться в прошлом, обрести непонимание настоящего. Смотреть в будущее и ничего не видеть.

Третью книгу — я не знала об этом, но так оно и было — я ждала много лет, это была именно она, столь же прекрасная, щемящая, трогательная, грустная и светлая, как и «Слепой убийца».

Вне концепций, безумных трактовок, которые я люблю выращивать после прочтения книг Этвуд, просто история, на все сто процентов стоящая того, чтобы её рассказать.

Если подводить итог… Бессмысленно его подводить. Я уже потеряла то безумие, которое когда-то заставило меня искать смысл в трещинках на стенах. Ну ладно, не потеряла, просто придала ему другую форму. Я по-прежнему могу с пол оборота завестись на разговор об Истории как слепом убийце, о том, что все наши страдания станут лишь строчкой в учебнике; о жестокости биологии и о том, что пока мы сытые, мы выбираем свои собственные правила, но что случается, когда мы голодны, когда инстинкт велит спасать вид во что бы то ни стало? На разговор о Тенях, за которыми нужен глаз да глаз, о том, что рождение и смерть всегда держит в руках одна и та же Плывущая по Подземной Реке. Но всё это давно перешло в мои собственные истории. В написанные (их меньше, много меньше, чем в следующей категории :-D) и ещё не написанные.

Этвуд была, остаётся и останется, возможно, моей любимой писательницей. Как минимум — одной из. Трилогия о мире безводного потопа входит в троицу Трилогий, занимающих солидное место на просторах моей бездны. И я не могу ничего путного о ней рассказать, кроме того, что это стоит читать, стоит прочесть, чтобы ощутить дыхание никогда-уже-не-случившегося, впитать историю людей, идущих друг к другу всю жизнь, через фантасмагорическое будущее, буквально через чуму, войну и голод, к той точке, где самый последний всадник соединяет их навсегда.

Рождённые Корпорацией

У Джеффа Вандермеера в голове сидит человечек, повторяющий всё время: «Последствия. Взаимосвязи. Реакции. Трансформация.»

Это отличные слова. О них Вандермеер и пишет. Например, истоки «Борна» можно найти в «Ассимиляции», в морском чудовище, в оторванности, в другой зоне и смешанных экосистемах, в рукотворной среде. «Борн» развивает и усложняет эти образы.

«Борн» — фантасмагория, мир, подошедший к катастрофе и перешагнувший через неё в новую реальность. Всё началось заново: от экосистем до первобытных культов чудовищ. Остатки людей и нелюдей борются за выживание на развалинах Компании, ставшей Демиургом, которого обещали гностики, и породившей мир жестокий, страшный и как никогда далёкий от милосердия и любви. Картина знакомая и не раз повторённая на все лады, но Вандермееру всё уже удаётся добавить в неё своего личного безумия.

Мир книги на пару вселенных удалён от нашего: будто лавкрафтовские Древние оставили его значительно позже, и с тех пор он поражён их влиянием. Обитатели развалин используют незнакомые инструменты, устроены иначе, и как будто даже представления о биологии в их головах тоже здорово отличаются от наших. Выстраивая фон событий, Вандермеер использует те же приёмы, что и, например, Мьевиль, переплавляя элементы известного так, чтобы ничего знакомого в них, по возможности, не осталось.

Бог этой реальности — кайдзю, гигантский летающий медвед Морд, карающий свою паству. И если оригинальные кайдзю — олицетворение недоброй природы Японских остров (то цунами, то землетрясение, то потоки лавы, то атомные бомбы), то Морд — столь же наглядная метафора чудовищной сути постмира «Борна».

Посягнувшие на божественную власть Морда и его последышей, отряда полуразумных злобных медведов, обречены. Попавшие между молотом и наковальней — между Мордом и его врагами, обречены. Возжелавшие нейтралитета обречены тоже. Катастрофа не «случилась», она всё ещё длится, подводя всех к неизбежной гибели.

И в покосившемся мире всё становится совсем странно, когда героиня находит нечто, о чём даже нельзя сказать наверняка, существо это или вещь и в чём его предназначение.

Главный интерес Вандермеера — пограничные экосистемы. Что происходит, когда одно диффундирует в другое, как меняет систему привнесение чуждого элемента, как протекает их взаимная адаптация, какова роль случайностей в эволюции (ответ: огромна). И если поначалу кажется, что Борн, найдёныш, нечто совершенно удивительное, непонятное и чуждое — и есть тот самый случайный элемент, расшатывающий систему, то со временем проступает настоящий рисунок истории. Чуждый элемент, изменяющий ход событий, прячется у всех на виду. Вандермееру удаётся обмануть читателя не в одном, так в другом, а имя тому, что окажется спасением, что развернёт ход событий, мы знаем уже давно.

Потому что «Борн» — это также история о родительстве. О том, что порождено нами и как мы будем с этим уживаться. Однажды мы создадим кого-то ещё, будут ли это разумные машины, или новый разумный биологический вид, или разумные искусственные существа, ничуть на нас не похожие; какими бы не были наши дети, в конце мы останемся с ними один на один. И исход будет зависеть от того, чему мы смогли их научить. Мы передаём детям способность любить, и только в этом наше общее спасение.

Роман усеян примерами обратного — примерами детей, выросших без любви. От Морда, хтонического чудовища, рождённого из гнева и страха, до настоящих детей, превращённых его противником в чудовищ не меньших (разве что за исключением роста).

Реальность «Борна» — как зона отчуждения, свалка, куда мы приносим свои ошибки. Мы огораживаем её жёлтыми лентами и колючей проволокой (для верности — проволока под напряжением, на колючках яд кураре). Но что-то всё равно прорастёт. Что-то всё равно эволюционирует.

В итоге побеждает фиолетовый хаос, отец случайностей. Он заставляет семена жизни разлетаться со скоростью северных ветров, он топит льды, но он же учит бобров строить плотины, он перекручивает рычажки в мозгах животных, чтобы зародить в них разум, и безжалостно уничтожает тех, кто мешает жизни расти.

Он бросает одно чудовище против другого. Он растит волкодава, если волк теряет совесть.

Он никого и никогда не прощает, прощать приходится другим. Тем, кто умеет это делать, кто может зародить чувство в безжалостности, тому, кто может полюбить и научить любви даже машину для убийства.

Ребёнок, любимый родителями, росток ушедшего мира, где любовь — ещё не фикция, приносит её и в этот мир. Героиня не заражена гнилью Великих Древних, она не разделяет людей и порождения Компании, она даже не подозревает, каким светом сияет на этом пожарище. Но, главное, её свет облучает и других, он запускает реакцию, и на пепле вырастают цветы. И в итоге, когда чудовищный мир спасает чудовище, которое кто-то любил, «Борн» обращается в притчу о тех, кто придёт после нас, и о том, как они будут пролагать свою дорогу.

Из нашей плоти вырастут цветы

Адаптация по Вандермееру

Формально это текст о трилогии Вандермеера, «Хрустальном мире» Балларда, совсем немного о «Сталкере», а в результате триангуляции — об архетипе зоны, другого куска мира.

На самом же деле это текст о том, что я, как оказалось, очень люблю книги Вандермеера. Потому что они примерно о том же, о чём и я люблю думать, — об изменениях, адаптациях и о том, что мы не останемся прежними, мы изменим себя руками своих творений. Но сохраним самое главное.

Начинается текст с экранизации «Аннигиляции», про которую все уже давно написали. Но написали в основном хорошее, а я, чем дальше разбиралась с ней, тем меньше хорошего в ней видела.

В любом случае для меня этот путь начался с её просмотра.

Преамбула: экранизация и оригинал

Мы посмотрели фильм, и он был хорош, но почему-то не флеймогонен. Как будто там совершенно нечего обсуждать. Есть ли у меня к нему претензии (это всегда самое простое)? Да нет. Есть ли что-то, что меня по-настоящему впечатлило? «Медведь», кричащий голосом последней жертвы, — настоящая крипота. Локация маяка, усыпанная кристаллами (и да, я пишу «локация», потому что местами фильм напоминает игру, что уже совершенно неизбежно; игры проникли всюду, мы стали мыслить их категориями, мультисинтез не за горами, и это хорошо).

В общем, я собрала слова в кучку, и тогда получилось, что о фильме я могла сообщить только следующее:

— медведь, говорящий голосом жертвы, — это круто;

— хрустальная часть зоны оформлены очень хорошо;

— финал слит;

— всюду торчат уши «Сталкера»;

— а проблемы с зоной, похоже, только у людей.

(Последняя мысль, как выяснилось позже, вызвана тем немногим, что режиссёр сумел понять в книгах Вандермеера и перенести в фильм.)

Мне показалось, что «Аннигиляция» — добротный фильм в своём жанре. Да, он во многом вторичен, но что ныне не вторично?

«Что же с фильмом не так?» — спросила я себя и решила прочесть трилогию, а потом ещё и «Хрустальный мир» Балларда, которым режиссёр также вдохновился.

Сейчас я точно знаю ответ: Гарланд хотел экранизировать Балларда, но деньги ему дали только на экранизацию «Аннигиляции». Тогда он, сознательно или нет, подменил одно другим, и результат вышел соответствующим.

Вот что с фильмом не так.

«Учитель дал уроки мастерства…»

Когда мы были маленькими мальчиками и девочками, мы рассказывали друг другу бесконечные истории, в которых чего только не было. Это потом мы узнали слова типа «композиции», «фабулы» и «нарратора», стреножившие наше воображение.

Ник Харкуэй в своём романе «Мир, который сгинул» плюнул на выдуманные завистливыми литературоведами ограничения и пустился во все тяжкие.

Харкуэй, при этом, к своему читателю совсем не добр. Мало той вычурной стилизации под рассказ десятилетнего пацана, который так старается звучать поинтереснее и позабористее. Так к тому же после первой главы, где почти ничего не понятно, но всё очень занятно, вдруг наступает невероятно длинный флешбэк. Читаешь его (а он всё не кончается) и недоумеваешь, зачем это здесь? Всё это можно было изложить проще и короче, и затянувшаяся подготовка к основному действию, кажется, служит автору только поводом поупражняться в словесной эквилибристике (переводчик, кстати говоря, поработал на славу). И выдумать пару-другую невероятных мальчишеских историй об обучении у старого мастер кунфу или участии в крайне секретном правительственном проекте, куда героя буквально берут с улицы. Наполнить текст множеством деталей и персонажей, таких ярких, что они, должно быть, светятся в темноте.

Зачем всё это было нужно, понимаешь только потом — если, всё-таки, сумел пробраться через долгую дорогу в цветастых оборотах. Возможно, смогли не все.

Но вот — ура! — наступает конец света. Мы ждём его с теми же надеждой и нетерпением, с каким в Средние века люди ждали второго пришествия и прекращения страданий в земной юдоли. И он нас не разочаровывает. Области тьмы, смешались в кучу кони-люди, существа из страны воображения, чудовищных размером машина с людьми на борту ползёт по изменённой земле, обдавая её парами стабильной реальности.

И, конечно, будут ещё удивительные приключения, сражения, трагедии и радости, поражения и победы, и настоящая любовь, как без неё. И прекрасный «вот это поворот», о котором всё-таки можно догадаться, если читать внимательно и иметь опытное воображение. И конечно же предсказуемые, но неизбежные для боевика тайна, выявляющая всю гнилость антагонистов, и финальное масштабное чукалово. И всё это, с одной стороны, так ожидаемо, а с другой — так правильно, ведь хороший, рождённый подростковым воображением рассказ о приключениях, дружбе и курощении плохишей именно так и должен выглядеть.

К чести Харкуэя: всё, что он упоминает где-либо в тексте, пусть оно поначалу кажется лишним, всё это в итоге имеет отношение к сюжету. Автор ничего не делает просто так, напротив, он всегда точно знает, что и за чем делает. А благодаря вычурности изложения у Харкуэя появляется узнаваемый голос. И потом, это человек, у которого в тексте есть шутка про «уходит, преследуемый медведем». А это чего-то да стоит.

За всем этим цирком с мимами, который, стоит к нему только попривыкнуть, читать интересно, иногда грустно, иногда смешно, Харкуэй заводит разговор о сложных вещах.

Тема разделения, распада личности — вот первое, что бросается в глаза, что проходит по полотну текста красной нитью. Как люди могут совершать поступки отвратительные, как ни посмотри на них, но при этом оставаться в других обстоятельствах приятными, хорошими людьми? Как им удаётся отделять в себе человека и функцию, которую на него возложила необоримая система? Жать на красную кнопку без зазрения совести и так же легко, как вонзать нож в индейку на семейном обеде?

Эти вопросы в тексты проговорены прямо и бесхитростно, но тема поддерживается не только ими, она сквозит во всём. В конце концов, одно из самых пугающих проявлений новой реальности — это расщепление. От него не застрахованы и центральные персонажи. Этими вопросами им придётся задаться: кто я? Где начинаюсь я, а где другой? Кто несёт ответственность за то, что выходит из моей головы, за мои идеи, ступающие по миру, за информационные конструкты, существование которых я поддерживаю? Дети вырастают, и им приходится решать, кем они хотят быть.

Идеальные люди Харкуэя — цельные. Даже когда они «новые» — осколки личности других людей, отблески их воображения, они всё равно цельные. Последовательные в своих целях, принципах, поступках и чувствах. Они не предают ни товарищей, ни дело, которое считают правым. Они не сдаются перед тем, что кажется непобедимым.

Выигрывают ли они эту битву? И да, и нет. По крайней мере, они в итоге дают шанс чему-то новому. Отжившее никогда не подыхает просто так, оно тянет из прошлого щупальца, оно —гальванизированный мертвец, ступающий по инерции и всюду оставляющий следы своего гниения. Чем меньше в этом старом порядке живого тепла, тем крепче он цепляется за людей, тем сильнее сжимает зубы на их горле. Наверное, мы сейчас должны хорошо это понимать.

Мир всегда ждут перемены, если и существует в истории какая-то константа, то это как раз их неизбежность. И роман Харкуэя — это и удивительная земля фантазий, и архетипичная мальчуковая проза, где из детских историй про ниндзя рождается клыкастый, фонтанирующий первобытным ужасом, неуютный и опасный, но новый мир. И когда автор спрашивает себя, где же начинаются перемены к лучшему, что служит их источником, он, конечно же, находит этот простой ответ: все перемены берут начало в человеческом воображении в тот день, когда где-то, кто-то представляет, как может быть иначе.

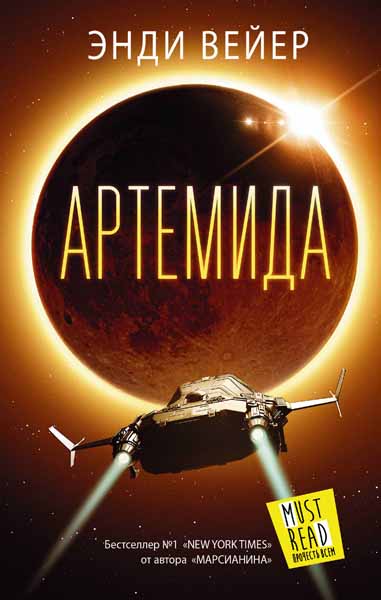

Джазмин в лунном городе

От сюжета типа «Афера: что могло пойти не так?» до диалогов, в которых речь сорокалетнего не отличается от слов двадцатилетней.

Порой Вейер кажется одержимым мыслью, что читатель потеряет нить сложного (на самом деле, нет) повествования: он по два-три-четыре раза повторяет одно и то же, как будто перевернув страницу, читатель забывает, указан ли адрес доставки груза, почему опасен открытый огонь в куполах Артемиды или что для горения нужен кислород.

Счёт некоторым повторениям идёт на десятки, например, когда речь заходит о лунной гравитации. Поначалу героиня так и вовсе бесконечно повторяет, что на Луне тяготение в шесть раз меньше земного. Рано или поздно у читателя проскользнёт злая мысль, что Вейер напоминает об этом самому себе, чтобы не ошибиться в описании происходящего.

Это не единственное странное ощущение, которое читателю уготовано. Есть и другое: будто имеешь дело с ученической работой.

Очень старательно Вейер выстраивает и проговаривает сюжет — в плохом смысле «старательно»: так, что это заметно. Он упоминает об опасности открытого огня, чтобы подготовить читателя к пожару через пять страниц. Старательно выдаёт героине давящее обстоятельство (чувство вины перед отцом). Вставляет тщательно отрепетированные и не нужные для сюжета сцены, чтобы показать характер второстепенных персонажей, особенно этим грешит начало книги. Выдаёт героине квестовые предметы, чтобы с их помощью немного погодя спасти мир. В итоге даже многоразовый презерватив выглядит намёком на будущие отношения персонажей.

Героиня всё время что-то объясняет: себе, людям, которые не хуже неё разбираются в происходящем, неведомому, подразумеваемому слушателю. Вейеру очень хочется поделиться мыслями о том, как будут устроены лунные города. И это действительно интересные мысли, но ему далеко не всегда удаётся органично вписать их в повествование.

Но хуже всего то, что здесь всё не совсем по-настоящему. История, рассказанная в «Артемиде», — как змея со сцеженным ядом; суровый и требовательный космос, не прощающий ошибок, — таков он и есть на самом деле, подыгрывает героине и её окружению. Даже после того, как всё пошло «очень не так», в итоге никто не пострадал, потому что Вейеру не хватает смелости воздать героине по заслугам. Так же тщательно, как он выстраивал аферу и катастрофу, которой она обратилась, Вейер подвязывает все ниточки и затыкает все щели, объясняя, почему же в итоге все остались живы и относительно здоровы; как будто простукивает построенную конструкцию обстоятельств на предмет слабых мест (но всё равно забывает, например, что для пущей сентиментальности с десяток страниц назад упомянул о маленьком ребёнке). Даже когда героини почти грозит заслуженное возмездие, он достаёт тузишко, который с той же ученической старательностью готовил на протяжении всего текста.

Удивительный инфантилизм сквозит не только в том, что большинство людей здесь никак не несут ответственность за свои действия (наказание неизбежно только для тех, кто играет против героини и её товарищей), но и в том, какова суть и побудительные причины этих действий.

Когда герои, допустим, «Розы и червя» совершали идиотские поступки, у них хотя бы было оправдание (пусть оно и состояло в том, что они действительно немного идиоты с нашей точки зрения). У Джаз, которая за что не возьмётся, во всём хороша, и, видимо, вообще очень умна, такого оправдания нет. Она соглашается на крупную и по описанию очень опасную аферу за пять минут, даже не дав себя толком поуговаривать. Пускается во все тяжкие, не продумав возможные варианты развития событий. Не всегда последовательна и часто отвлекается на чьи-нибудь широкие плечи. В общем, проявляет все те качества, которыми мужчины так любят наделять женских персонажей.

«Артемида» — это довольно слабая писательская работа при очень хорошей проработке обстоятельств, сопутствующих сюжету. Всё, что Вейер пишет о возможном устройстве лунного города, интересно и логично. Но стоит ему завести речь о каких-то вещах, лежащих в стороне от сферы его компетенции, — от экономики до психологии, как текст тут же начинает напоминать робкие шаги котёнка по страшному миру соседней комнаты.

Разумеется, сюжет в итоге увлекает, как увлекают все сюжеты такого типа, он простой и во второй половине повести достаточно динамичный. И, наверное, есть два способа читать «Артемиду»: первый, и не лучший при её недостатках, — как серьёзную научную фантастику.

Мысль о втором приходит позже, когда вдруг догадываешься, что Вейер, сознательно или нет, брал за образец.

Если «Марсианин» был оммажем «Робинзону Крузо» и «Таинственному острову», то «Артемида» — смесь «Пятисот миллионов бегумы», приключений в духе Луи Буссенара и историй про Арсена Люпена.

Это тот самый наивный авантюрный роман для старшего школьного возраста, где герой сражается с опасностями и толстосумами, а в конце целует девушку. Только герой в духе времени — смуглая героиня (слегка «Мэри Сью»), а её любовный интерес — «ботаник» и изобретатель многоразового презерватива.

Если читать «Артемиду» с таким фокусом, то былое раздражение сменится умилением. И уже странно будет ругать повесть за наивность, инфантильность и беззубость.

«Артемида» — лёгкий юношеский роман о приключениях на Луне, ценный хорошо проработанным антуражем и достойно сработанной аферой. А каким будет третий роман Вейера, ещё посмотрим.

Маргарет Этвуд, ч. 1

Я собираю вместе то, что в разное время было написано мною о её книгах. Первая часть — путь архетипов.

Вторая должна быть о трилогии.

Но вообще это вряд ли когда-то закончится. Я продолжаю мысленно возвращаться к этим книгам снова и снова.

6 декабря 2007 года

Та, кто плывёт по подземной реке. История в картинках

«В зале мумий целоваться запрещено».

Отсутствие гармонии, архетип 1: почва имеет тенденцию истощаться

«Съедобная женщина» / «The Edible Woman»

1969, рос. изд. 2004 (и 1981?)

«Хорошенько охладите поверхность стола… а также продукты, посуду и кончики пальцев…»

Текст от 02 марта 2006: «Чёрт его знает, о чём книга; там слишком много всего, слишком много артефактов, удачных фраз, образов, сцен, чтобы свести это к единому знаменателю, вбить в одну тему. На обложке написано, что книга «предвосхитила феминистское движение», но это фигня. На обложке ещё разная чушь написана, в основном на основе надёрганных цитат, которые без контекста, естественно, лишены смысла. Автор, на мой взгляд, пишет умные книжки буквально о том, что видит, о нашем мире, о нашей кривой социальной реальности. И она всегда предельна точна в описании этих вещей. И всё то, что происходит с людьми (как в этой книге) или с миром (см. далее) в её текстах, удивительно логично и предопределено нынешним положением вещей; в конце концов, это всегда заканчивается тем, что простое побеждает сложное, разум начинает уничтожать себя, как слишком организованная, но нестабильная система. Нестабильной эту систему делает всё та же кривая социальная реальность. Вкратце: спасения нет :)».

Ага. Однако есть ещё кое-что.

Я теперь чувствую, о чём книга; надеюсь, никто не спросит, чем чувствую.

Я возвела Этвуд на пьедестал, нет, я придумала ей статус, и теперь могу находить в её книгах всё, что моей душе угодно.

Слишком много ролей, слишком давно мир встал с ног на голову, чтобы можно было безболезненно примирить себя настоящую с тем, что подразумевают эти роли.

«— Мэриан! — наконец с ужасом воскликнула она. — Ты же бунтуешь против своего женского начала!

Мэриан перестала жевать. Эйнсли смотрела на неё сквозь чёлку, упавшую на глаза, в которых читалась обида и даже упрёк. Как ей это удаётся — эта оскорблённая добродетель, эта невыносимая серьёзность? Можно подумать, Эйнсли исповедует нравственные принципы «нижней дамы».

Мэриан опустила глаза. Безногий торт навзничь лежал на блюде, кремовое лицо бессмысленно улыбалось.

— Глупости, — сказала Мэриан. — Я просто ему торт.

Она вонзила вилку в торт и аккуратно отделила голову от туловища».

Языческий ритуал, интуитивное решение; и смысл прямо противоположный — смирение с тем, чего нельзя изменить, сколько не примеряй маску «цивилизованного» мира. Ни одна оболочка, ни одна клетка не выдержит этого, и будет сожрана истинной тьмой; когда тебе грозит гибель, вторая сторона — та, что с острыми зубами-саблями, когтями тигрицы и ненасытностью моря, неизбежно проснётся, держи её не держи.

А потом можно будет снова притворяться, что не знаешь, кто же плывёт по подземной реке. Я о том, что в конце и начале книги, в тексте от первого лица, та же самая интонация, что и в «Мадам Оракуле», а значит, эти книги об одном и том же.

Мэриан выбрала свою судьбу, но эта судьба ей совершенно не подходила. Всего-то — неподходящий мужчина. Ну ладно, два неподходящих мужчины. То, чем Мэриан была, оказалось так надёжно сковано, спрятано, заперто на сотни замков, что у этой сущности не осталось иного выхода, как уничтожить свою тюрьму — саму Мэриан.

Но эта, первая книга — самая спокойная, в духе архетипа; гибнет только сама женщина. На этой «дороге смерти» ей остаётся всего-то пара шагов. По счастью, почти исчезнув, растворившись, она заставляет проснуться инстинкт самосохранения. Нежелание принимать свои истинные желания едва не доводит Мэриан до гибели.

Отсутствие гармонии, архетип 2: смех, слёзы и подземная река

«Мадам Оракул» / «Lady Oracle»

1976, рос. изд. 2005

Чёрт, ну это — это книга про любовь.

читать дальше «Маргарет Этвуд, ч. 1»

Видоизм. C

Где-то полгода назад, когда стало известно, что вот-вот родится экранизация «Видоизменённого углерода» Ричарда Моргана, интуиция сказала мне: иди и прочти это, прежде чем посмотришь.

Но теперь я знаю, почему должна была прочесть книгу: чтобы знать, что Ричард Морган — вовсе не идиот.

О книге я написала вот так:

Старомодный нуар в фантастическом антураже.

Довольно странный гибрид. Это вроде бы и [научная] фантастика, но свою функцию — исследовать, как меняются люди под влиянием чего-то нового, — она не выполняет. Из заявленной проблемы: практически бессмертие, возможность очень долгой жизни, смена оболочек-тел и т.д., можно было вытянуть очень интересные вещи. И Морган проговаривает их (неизбежные изменения личности «Мафусаилов», проблема соотнесения религиозных убеждений и переноса личности и т.д.), но мельком, фоном, и хорошо чувствуется, что автору это всё не очень интересно. Ему интересно писать нуарный детектив.

Ну ОК, почему бы и нет. Действие прёт вперёд, интрига раскручивается, кровь, сперма и алкоголь текут рекой, и… и когда дочитываешь до разгадки, задаёшься вопросом: и вот это вот и всё? И всё, что там было? Вся эта катавасия, всё напряжение, чтение наперегонки со стрелками часов — ради вот этого вот?

Ещё одна забавная и грустная вещь: если удалить весь фантастический антураж (включая развалины протеанской… пардон, марсианской цивилизации), то, с минимальными переделками, сюжет не изменится. Все останутся теми, кто они и так есть: социопаты-богачи, ветеран войны в роли детектива, не слишком честные полицейские и т.д. Роли распределены и давно известны, всё те же персонажи старого нуара. И в чём тогда соль? Это не стилизация с постмодернизмом, это не попытка исследовать старые темы на новом уровне, это просто старомодно в нехорошем смысле слова.

Роман интересно читать, но он странно неопределённый: как будто в итоге не дотягивает по каждому из намеченных направлений. И ничего не добавляет ни к одному из жанров, на пересечении которых лежит.

Вот что было в голове у Ричарда Моргана на тот момент.

Что было в голове у сценаристов, сказать сложно. Морган числится в сценаристах всех десяти эпизодов, и видимо это его заслуга, что в сериал попали хоть какие-то ошмётки оригинального осмысленного сюжета. читать дальше «Видоизм. C»

Последняя горсть листьев

Эмми Итяранта «Дневник чайного мастера» (Москва: Текст, 2017)

От не столь частого гостя в наших краях — финской литературы, ждёшь, наверное, другого: разлапистые ели укрыты белым покрывалом, похрустывает морозный воздух, ломается наст под широким копытом, лось задевает рогами ветку, и сыпется, падает белой пылью снег на бурую шерсть.

Но вместо этого здесь тянется бесконечное влажное лето постапокалиптического завтра, полное гула оводов, и сухие ветки мёртвых деревьев отстукивают на ветру печальный ритм, и шнуры высохших русел пересекают плоскость тундры, и только северное сияние по-прежнему полощется в небесах.

Не ожидаешь увидеть гибких восточных драконов, пляшущих на празднике начала лунного года, и палаток с дурманящим лотосом, и чайной церемонии, якоря неизменности в мире, сменившем свой лик, и рассуждений о воде.

Весь этот мир — это печаль о воде, песнь о воде и отражение воды. Её неуловимости, её спокойствия и её неизбежности.

Не с чем и не за чем бороться, потому что финал заранее известен: всё преходяще.

Финал действительно заранее известен: с первых страниц он угадывается, как нечто совершенно неизбежное. Нет предчувствий и намёков, всё сразу расставлено по местам: вот антагонист — человек «мира извне», выражающий всё то, что противно природе меланхоличной, наивной и иногда заторможенной героини. Вот близкие, которые, конечно же, должны исчезнуть, потому что такой сюжет всегда требует, чтобы в конце герой оставался один. И вот окружающие люди — как все люди, способные на слишком человеческие поступки.

Можно просчитать всё по ходам, предвидеть иногда до мелочей, но почему-то не хочется бросать этот очевидный сюжет. Так почему?

Для истории о беспомощности перед сильным, наглым и неведающим сочувствия — не настолько страшно. Есть вещи много страшнее, как «В ожидании варваров» Кутзее, где так же в недвижимый мир отдалённого поселения приходят военные. В таких историях хороший финал — это финал, в котором хоть кто-то выживает.

Для истории о «мире, который может случится», возможно, не хватает яркости и выпуклости, как например в трилогии Этвуд о будущем Безводного потопа. По оговоркам рассказчика в «Дневнике чайного мастера» можно угадать общую канву этого нового мира, но по большому счёту антураж ограничен тем, что знает героиня. А знает она мало: ко всему прочему это будущее, лишённое информационной связности.

«Дневник чайного мастера» даже сложно назвать стилизацией; неомир пользуется ошмётками архемира — всем, что соберёт на свалке и настоящей, материальной, и метафорической. Культуры, которую так старается сохранить отец героини, а потом и она сама, давно нет. Это заплатки на треснувшем сосуде. И вода сочится из него по капле, исчезая навсегда. Яркие отблески короткой жизни, кусочки бесхитростных воспоминаний, что Нориа собирает и помещает на страницах своего дневника, стоят больше, чем все древние традиции.

Что написать о повести, читая которую, думаешь: это просто хорошая книга. Сравнить её с морем других, корявых, дырявых и ненужных никому, и сказать, что она лучше? Но по правде говоря, «Дневник чайного мастера» просто выглядит именно так, как книга и должна выглядеть.

Книга, после которой долго тянется послевкусие. Возможно, дочитав, я думаю о её сюжете дольше, чем о других, потому что сразу принимаю решение написать о ней. И я могу позволить себе неспеша считать пузырьки на дне котелка, размышляя, каков вкус воды из горного источника.

А может это действительно так: остаётся тянущая нёбо горечь зелёного чая, и влажный жаркий воздух оседает каплями на лице, и медленно колышется москитная сетка на окне, и блестит синий круг.

Ради чего на самом деле стоит читать «Дневник чайного мастера» (кроме того, что это и вправду просто хорошая книга)? Ради двух последних страниц.

Чего не отнять у лучших историй о «мире, который может случится» и о жестокости, против которой невозможно бороться, так это непреходящего пессимизма. Это истории, в которых любовь никого не спасает. Истории, финал которых неизбежен.

И вот тут и случается единственная вещь, в которой «Дневник чайного мастера» переигрывает их по очкам. Повесть, где абсолютно каждый герой отдаёт себе отчёт в том, что однажды всё это закончится, что падёт власть военных, и смерть, как вода, заберёт своё, и вся наша боль станет лишь строчкой в исторической хронике; эту повесть стоит читать ради двух страниц. Именно там есть то, чего не ожидаешь.

Последняя вера в людей.

Зимы становятся холоднее.

Как и смерть, жизнь забирает своё.

Сахар и песок

Кэтрин М. Валенте «Сказки сироты» («Сказки сироты: В ночном саду». — Москва: Издательство АСТ, 2017; «Сказки сироты: Города монет и пряностей». — Москва: Издательство АСТ, 2016)

В современном магическом фентези дилогия Кэтрин Валенте светится, как Джек О’Латерн на перекрёстке в ночи: возможно, вам указывают путь в места, где вы никогда раньше не были. Пусть что-то покажется знакомым, а что-то — очень знакомым, в итоге вы окажетесь в пространстве столь же туманном и свежем, как и сон прохладным майским утром.

В огромном саду девочка рассказывает истории, а мальчик слушает их, затаив дыхание. И где-то когда-то все эти истории должны сойтись к одному вопросу и одному ответу.

Узорчатым восточным ковром предстаёт перед читателем пролог, сразу же и неизбежно напоминая о «Тысячи и одной ночи» и обещая тысячу и одну историю. Но уже очень скоро золотые и пурпурные нити, выбившиеся из полотна, уводят слушателя прочь от банального — и очередного — факсимиле восточных сказок; уводят тропами тенистыми и извилистыми, как дорожки султанского сада.

Тропы тянутся, пересекая единое пространство всех сказок мира, достигая стран холодных, как сердце тирана, и тёплых, как парное молоко, и горячих, как запечённые каштаны. Перемещаясь сразу во всех направлениях, напоминая о том и об этом, об историях, услышанных в детстве, понятых в отрочестве и пересказанных в те года, когда деревья перестали быть большими, а лето сжалось в трепещущий комок нескольких тёплых недель.

И всё же среди путаницы дорог мерцает пунктирная жемчужная строчка, стежки, проложенные той, кто задумал всё это.

Так что вы начинаете с самого начала и проходите там, где мир родился: где из чёрного брюха кобылы проросли звёзды; там, где, как всегда, творцу приходится приносить жертву, а его созданиям — мучиться поисками смысла своего существования. Вы узнаёте о гусях и жар-птицах, о падающих звёздных мальчиках и девочках, животных и понятиях, о вечном сюжете, где добро побеждает, только наполняясь скорбью.

О волшебных странствиях мореходов, кипящих морях и стерегущих золото грифонах, об одноглазых, одноногих, пёсеголовых и бессердечных людях, о поисках истинной веры и о тех, кто крадёт смерть.

И всё это время вы потихоньку наполняетесь недоумением. Где-то среди запутанных следов пролегают ответы. Один или два из них вам уже известны: всё это не просто так и в конечном счёте история закончится в дворцовом саду, обнимающим весь мир, в золотой клетке, где девочка рассказывает, а мальчик слушает. Но вот вы уже потерялись в аромате пряностей, наглотались сладкого дыма курящихся благовоний и сонно разглядываете полоску тёмного неба на горизонте, лениво размышляя: чем же ещё угостит нас автор?

А потом самумом на вас обрушивается «Штормовая книга». читать дальше «Сахар и песок»

Перекрёсток заячьих троп

Грэм Джойс «Там, где кончается волшебство» (СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016)

Там, где от взгляда искоса листья падуба обращаются в зелёный лик, и поросший мхом камень — в тролля, а коряга — в лешего, там Грэм Джойс пролагал пути для своих историй.

Звучит вычурно, но всё так и есть; и история Осоки Каллен — именно такая. Повествование с демаркационной линии, с границы между Англией и Эльфляндией.

Хотя никаких эльфов тут нет. Есть то, что никогда нас не оставляло, сколько бы мы не строили из себя образованных, взрослых, верящих только в науку людей. Всё равно нас влекут вперёд и дальше зелёные болотные огоньки. И у каждого на этой тропе свой собственный проводник.

Грэма Джойса у нас переводят и издают в разнобой. И вот после «Как бы волшебной сказки», предпоследней его книги, вышла написанная на десять лет раньше «Там, где кончается волшебство», более земная и человеческая и, может быть, самая добрая из всех. История о сосуществовании, желаниях и воплощении, о том, как остаться с людьми, а не покинуть их навсегда. Книга, порождающая ощущения, уносящая по волнам холмов в давнюю тьму, которую не нужно бояться.

Сами события романа как будто легко укладываются в пару фраз: героине, воспитаннице Мамочки Каллен — акушерки, травницы и немного ведьмы, приходится несладко, когда сама Мамочка оказывается в больнице. Неприятности выскакивают одна за другой, но ничего сверхъестественного: работа, учёба, долги за аренду и проблемы в отношениях — всё те же вещи, с которыми всем нам приходится сталкиваться. Да что там, даже аннотация к роману отлично справляется с описанием происходящего.

Правда, о сюжете это не говорит ничего.

Вот история Осоки: в ней есть искусственные спутники и абортивные сборы, животные-помощники и аппарат УЗИ, и ещё пирог с порошком из ногтей и волос старой ведьмы, и древнее противостояние между сильными и слабыми, между теми, кто думает, что им можно всё, и теми, кто всё равно находит способ ответить.

Нужно только услышать

Грэм Джойс «Как бы волшебная сказка» (СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015)

По слухам, когда человек пересекает границу между реальностью и волшебством, он забывает о своей прошлой жизни. Он принимает правила другого мира и однажды сам превращается в кого-то иного. Поэтому так трудно оттуда вернуться: чтобы стать человеком вновь, Тем Лину нужна Дженет.

Но что если память остаётся? Или если нет никакой Дженет с её бескорыстной и жертвенной любовью, а есть только люди, что пытаются убедить вернувшегося с той стороны: всё это только в твоей голове и ты не тот, кем себе кажешься?

Тара Мартин ушла и вернулась. В том странном мире, среди чудного волшебства, прекрасных мужчин и женщин с диковинными нравами, рядом с человеком (нечеловеком?), возжелавшим её всем своим древним сердцем, она не потеряла образ дома. Вернулась к родителям, старшему брату и оставленному любимому.

Вот только в нашем мире прошло двадцать лет, а май сменился декабрём. И тот, кто завлёк Тару в страну фей, вернулся вместе с ней и вовсе не собирается её отпускать, а значит её близкие в опасности.

Так думает сама Тара.

Остальные всеми силами пытаются убедить её в обратном. Они хотят услышать настоящую историю — о секте, бродяжничестве и насилии. Не понимая, что через это сами становятся психологическими насильниками.

Конечно, времена изменились, теперь в сказки о подкидышах, украденных детях, людях, заблудивших в Эльфляндии, никто не верит. Если ты рассказываешь такие истории, тебя больше не отправляют на шоковую терапию, но и только-то. Жестокость прикидывается доброжелательным участием, но по факту не изменилась. Это всё то же желание навязать одну-единственную картину мира, желание унифицировать всё и вся, вылечить во что бы то ни стало. Это всё та же жёсткая безальтернативность субъективной реальности, и она по-прежнему выдавливать на край тех, кто рискует стоять на своём.

Близких, к которым спустя два десятка лет вернулась блудная дочь, можно понять. Они рады, конечно, они рады, но как поверить в эту фейскую историю? Конечно, ну конечно, всё было иначе, и пусть есть вещи, которые не объяснить ложными воспоминаниями и ПТСР, но эти нестыковки отбрасываются в сторону. Потому что никто из нас не готов кардинально пересмотреть свою логичную и нормальную картину мира без веской на то причины. Родные заставляют Тару признать, что она врёт или ошибается, потому что им это нужно, чтобы защитить себя, не её.

И пока окружающие пытаются добиться от Тары правды, она рассказывает нам и им волшебную сказу.

Для Грэма Джойса, как будто, никогда не составляло труда передать холодную чуждость другого мира — чуждость и притягательность. Не наделить его приторной красотой и порхающими феечками с розовыми крылышками, не превратить его в нечто противоположное — привлекательное и отталкивающее одновременно, как гигеровский чужой или дельторовский Пан, а показать иной способ бытия. Ни доброе, ни злое, просто иное. И это иное ощущается не менее настоящим, чем наш мир — точные детали, яркие персонажи, живая речь; вообще, книги Джойса — это книги, порождающие ощущения.

В них отдаться иным правилам кажется герою (героям) таким простым, а в какой-то момент — и вовсе самым логичным выходом. Те, кто сопротивляются, желая сохранить что-то, что называют «это я», попадают в ситуацию пата: им всё равно нет пути назад, родная реальность их больше не принимает.

Кто хоть раз увидел мир иначе, распознаётся теперь как чужой. Кто посмеет встать на сторону изгоя, с тем мир расправится быстро и со знанием дела. Именно это и будет грозить человеку, сумевшему всё-таки принять Тару — без вопросов, недоверия и с истинной любовью.

Или нет?

Это была ещё одна прекрасная черта Грэма Джойса как автора: в своих историях он давал читателю право не выбирать, где правда, а где иллюзия. Обе версии событий существуют одновременно и обе истинны. В «Как бы волшебной сказке» этот посыл особенно чёток: что здесь происходит? Мы действительно видим два мира? Или ложь, самообман? Или, быть может, метафору?

А какое это имеет значение?

Право на выбор, право на собственную субъективную реальность и право быть услышанным — для меня «Как бы волшебная сказка» неожиданно оказалась именно об этом. Когда люди отвергают наш опыт, мы становится невидимыми и нам остаётся только сбежать в Эльфляндию.

Кто бежит к фейри? Тот, кто не вписывается. Тот, кто «слишком прекрасен для этого мира». Те особенные девочки, меняющие реальность своим присутствием, как Тара, или её племянница, или Сьюзи, Лиз Данн, Лора Чейз… Они редко когда бывают счастливы и по большей части — по вине окружающих.